Por Ramiro Ohana

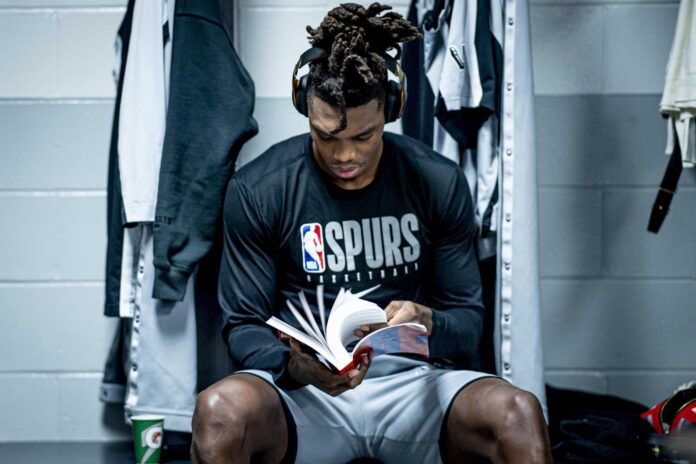

Un simple corte de pelo puede tener de fondo todo un infierno. El pasado 12 de junio, el escolta de los San Antonio Spurs, Lonnie Walker, impactó al mundo de la NBA luego de confesar a través de su cuenta de Instagram que de chico había sufrido abusos sexuales por parte de algunos integrantes de su familia.

El jugador reveló qué escondía detrás de su extravagante peinado y, de no ser por él, nadie lo hubiera sabido: su dura infancia. La historia comenzó cuando Walker tenía 9 años y, desde su niñez, el sufrimiento lo persiguió hasta 2020. “Fui acosado sexualmente, violado, abusado, incluso me acostumbré a eso porque a esa edad no sabes qué es qué. Era un niño curioso, crédulo, que no sabía cuál era el mundo real”, dijo el basquetbolista de la NBA en las primeras palabras de su publicación.

La expresión “incluso me acostumbré a eso” es una de las que remarcó el psicólogo deportivo Adrián Quevedo, quien explicó que dejarse crecer el pelo es un mecanismo de defensa en las víctimas que han sufrido abusos, especialmente de niños, que encuentran una cosa sobre la que tienen el control. Un niño, ante esta situación, no tiene madurez suficiente para entender que soportar conductas sexuales no es algo natural. “Tenía la mentalidad de que mi pelo era algo que podía controlar. Mi pelo era lo que podía hacer, crear y ser mío. Y me dio mi confianza”, confesó Walker.

Pero la cuarentena y el encierro le trajeron malos recuerdos al jugador: “Recientemente no estaba en mi mejor momento. Los “demonios” aparecieron en mi cabeza otra vez y mentalmente la estaba pasando mal. Debido a este virus, comencé a mirarme en el espejo y ver quién era realmente, incluso a puerta cerrada. He encontrado paz y felicidad interna a través de este trayecto”.

Para la mayor parte del mundo, la pandemia fue un problema, pero para Walker todo lo contrario, y ahora dejó los “demonios” en el pasado, después de despedirse de sus particulares rastas que lo acompañaron durante toda su adolescencia. “Perdoné a todos, incluso a las personas que no lo merecen. ¿Por qué? Porque es peso muerto. El tiempo no espera a nadie, entonces, ¿por qué debería perder mi tiempo? Cortarme el pelo fue más que un corte. Mi pelo era una máscara mía escondiendo las inseguridades para las que sentía que el mundo no estaba listo”.

La declaración de Walker fue respaldada por su agente, George Langberg, que también emitió un comunicado en su cuenta de Twitter: “Esto es algo con lo que Lonnie llevaba lidiando hace mucho tiempo. Hacerlo público muestra su fuerza y su coraje, y a la vez le quita un gran peso de encima. Tiene la esperanza de que así va a poder ayudar a quienes han pasado por algo similar, para que sepan que no están solos. Lonnie aprecia la gran cantidad de apoyo y a todos los que respetan su privacidad en este momento”.

Al igual que remarca su agente, Quevedo valoró la revelación del jugador de la franquicia texana: “Es un paso muy valiente. Para hacer lo que ha hecho Walker se necesita mucho trabajo detrás y haberse fortalecido. La exposición mediática es el primer rival en este tipo de casos”.

Lonnie soportó años de silencio, así como muchos deportistas que sufrieron abusos en su familia o por parte de sus entrenadores u otro personal deportivo, pero fueron silenciados. Tal es el caso de Larry Nassar, el doctor que abusó de cientas de gimnastas en Estados Unidos durante años y, sin alejarse en el tiempo, el caso de las seis exnadadoras que denunciaron a la federación estadounidense por no evitar los abusos sexuales de varios técnicos.

Dejando de lado a los deportistas, otro ejemplo de abuso sexual en el deporte, y mucho más reciente, fue el que salió a la luz en la NFL el pasado 16 de julio con los Washington Football Team, en el que el Washington Post culpó a la franquicia de acosar a 15 antiguas empleadas, que denunciaron distintos tipos de agresiones verbales y acoso sexual por parte de ejecutivos.

Pero por qué el silencio en este tipo de situaciones. “Se quedan sin energía”, comentó el psicólogo deportivo Quevedo acerca de los deportistas que sufrieron abusos sexuales, siendo “el silencio el aliado más peligroso en estos casos”. Algunos generan trastornos del sueño por culpa de sus experiencias negativas y eso se traslada a su rendimiento deportivo. Según Quevedo, se generan problemas con la identidad, procesos cognitivos y las relaciones y el contacto con las personas. Estos “demonios” son recuerdos que siguen atormentando a la persona que sufrió abusos en el pasado y ha tratado de reprimirlos al tratar de borrarlos de sus cabezas.

La NBA se centró en la conciencia de la salud mental en los últimos años, impulsada en parte por los jugadores Kevin Love (Cleveland Cavaliers) y DeMar DeRozan (compañero de Walker) al compartir sus experiencias de depresión. Antes de la temporada 2019/20, la liga requirió que los equipos retuvieran y pusieran a disposición a al menos un profesional de salud mental en sus filas e identificaran a un psiquiatra con licencia para que sus jugadores pudieran usar como recurso.

Cortarse el pelo ha sido el punto de liberación final para el escolta nacido en el estado de Pensilvania. “Ahora estoy mejor que nunca: fuera lo viejo, dentro lo nuevo. He mudado de piel de manera mental, emocional, física y espiritual. La vida siempre va a ser dura, hay que jugar con las cartas que tienes e intentar acabar con la mano ganadora; y las derrotas no son más que lecciones. Seguiré aprendiendo sobre mí mismo. Solo sé que amo a todos y cada uno de ustedes. Paz, amor y felicidad”, sentenció Walker, elegido por los Spurs con el número 18 en el draft del 2018, que desde entonces fue suplente en la franquicia, y promedia en la actual temporada 6.4 puntos, 2.3 rebotes y 1.1 asistencias por juego (61 en total).