Por Leonardo Pereyra

“Durante un largo rato se quedó ahí, mirando sin ver el tintero, los libros, los papeles desordenados sobre el escritorio.”

“Tienes mucho que aprender, Juan Salvo… Tienes que aprender que en el universo hay muchas especies inteligentes, algunas más, otras menos que la especie humana. Que todas tienen algo en común: el espíritu…”

Con la puerta entreabierta y el oído pegado a esta, Germán llegó a dedicar tardes enteras de su infancia dentro de su cuarto con la intención de escuchar a la institutriz de sus cuatro hermanos mayores dar clase de lectura. Él mismo escribió años más tarde en un guion autobiográfico un retrato de su niñez: “Plano general –del niño con cuatro años- leyendo un libro grueso con pasión frenética” […] “Como los mayores leen todo, el niño también lee todo –Robinson Crusoe, La isla del Tesoro-”.

Nacido el 23 de julio de 1919 en el seno de una familia “tremendamente aristócrata”, pasó su infancia entre su hogar situado en Balvanera y la estancia San Cosme, escondida al fondo de la Provincia de Buenos Aires. Cursó hasta quinto grado en el prestigioso Gutenberg Schule, pero una crisis económica los obligó a él y a su familia a pasar un año en Rosario, Santa Fe.

De vuelta en Buenos Aires, completó el secundario en el Nacional Manuel Belgrano, en el cual dirigió, escribió y distribuyó un periódico escolar sobre el que plasmó todo su conocimiento hasta aquel entonces de literatura y escritura. Su fanatismo por las historias –y particularmente por la figura literaria del héroe- no le impidió vivir una adolescencia atravesada por el conocimiento y el atletismo en partes iguales: asistió al Club Arquitectura de Núñez, donde conoció a Elsa Sánchez, su futura esposa y madre de sus cuatro hijas.

“En el club me lo presentaron como señor Sócrates, él contaba con una cultura general descomunal. En el fondo era muy científico, hablaba cuatro idiomas. Era un chico especial”, contó Elsa sobre su primer encuentro con Germán.

Como a todas las parejas de la época, El Alemán –como lo llamaban sus amigos- y su esposa debieron someterse a un primer encuentro familiar definitorio para su relación. Los parientes de Elsa pertenecían a una clase social bastante alejada de la familia Oesterheld, pero la prueba finalizó cuando escuchó a la madre de Germán decir que ella parecía una “chica de misa a las once”. Lo que implicaba que no asistía a la misa de las ocho, la de la clase trabajadora, y si al encuentro del mediodía, de clase alta y acomodada.

En su casa se le otorgó la libertad de hacer lo que más desee, y no había algo más soñado para él que escribir, que guionar, que vivir de lo que mejor hacía. Decidieron junto a su esposa formar una familia, pero pese a su buena situación económica, no podía realizar sus estudios y escribir al mismo tiempo, por lo tanto corrió las hojas del escritorio y dejó que su pasión se convirtiera en hobby.

Se recibió de geólogo en la Universidad de Buenos Aires, sede ubicada en Perú 222 –hoy es el Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces– para arrancar rápidamente a trabajar en YPF. Como si de una historia suya se hubiera tratado, viajó por Comodoro Rivadavia, Tupungato, Zapla, y muchas otras áreas recónditas del país que él conocía como nadie, lo suficiente como para transmitir el frío desértico al papel.

Una vez ascendido al laboratorio de minería del Banco de Crédito Industrial, empezó a repartir el tiempo entre su oficio y sus obras. Escribía –específicamente- cuentos infantiles y textos de divulgación científica. El 3 de enero de 1943, su cercano amigo José Santos Boyado, hijo del director del Suplemento Cultural del diario La Prensa, publicó la tira Truila y Militar de Oesterheld sin que este lo supiera.

La exitosa primera impresión que generó la publicación, llevó –otra vez- a Germán a replantearse si aquella vida que estaba llevando a cabo era lo que quería, si era realmente la suya. Y como si se tratara del héroe de una historieta de Oesterheld, dudó, pero finalmente disparó.

“El héroe verdadero de El Eternauta es un héroe colectivo, un grupo humano. Refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir íntimo: el único héroe válido es el héroe “en grupo”, nunca el héroe individual, el héroe solo”.

Sin renunciar a su trabajo, comenzó a trabajar para La Prensa como redactor en uno de los momentos más importantes de la historia del cómic nacional. Junto a su entrada al mundo de la historieta en las editoriales Códex y Abril, llegaron al país una considerable cantidad de historietistas europeos exiliados del viejo continente. Al mismo tiempo, la demanda de material extranjero –tiras norteamericanas- fue puesta en jaque: los fanáticos se cansaron de las malas traducciones y la baja calidad de trazados.

De todos los cambios en la escena nacional, la autonomía que los guionistas lograron al separarse de la figura de los dibujantes fue perfecta para Oesterheld. Poco a poco se afianzó en la Editorial Abril del italiano César Civita, donde conoció a quienes serían sus –literalmente- mano izquierda y mano derecha a la hora de ilustrar sus guiones: Hugo Pratt y Francisco Solano López.

Civita pidió una historieta moderna cuyo personaje central sea “un piloto de pruebas”. Oesterheld respondió con Bull Rockett. Civita pidió “una aventura con indios, en el desierto norteamericano”. El escritor creó Sargento Kirk.

HGO –su firma e iniciales- hizo todo lo que se le fue exigido y más. Llegó a tener entre 60 y 100 libretos activos.

Finalmente renunció a su trabajo en YPF y se casó en 1953 con Elsa: “Yo tenía 18 y el 24, no se imaginan lo que le costó declararse…”, recordó tiernamente ella. “La boda, el trabajo y el reconocimiento entre los redactores pudieron haber sido lo mejor que el novelista haya podido imaginar”, diría si no estuviésemos hablando de una de las mentes más creativas e ingeniosas de la historia de Argentina. Oesterheld sintió que aún faltaba ese algo.

No hacía falta ser muy imaginativo para saber que cobraba una miseria por hacer la parte más importante de Misterix, revista semanal de la Editorial Abril. Pero fuera de buscar dinero, fue sustancialmente la falta de reconocimiento lo que más le dolió. No por soñar con fama, sino porque también eran Pratt y Solano López los que sufrían este problema.

Germán nunca pensó en un proyecto, en una historia, ni siquiera en una página sin antes pensar en el otro. Ese era su trabajo: mandar a sus dibujantes coordenadas precisas en cada viñeta, de lo que decían, hacían, sentían o pensaban sus personajes, y de vez en cuando otorgar libertad al encargado del trazado de hacer lo que quisiera. También ese era su mensaje: “Nadie puede solo”, es lo que repitió hasta el hartazgo. No era en ese momento un hombre político, era más de las ideas que de las ideologías, más de pensar que de actuar.

Es por eso que, ahora con un nombre mayúsculo en el mundo de la novela ilustrada, se animó a dar el pasó más arriesgado de su carrera.

“¿Por qué esperarlo todo de afuera? ¿Acaso no podemos socorrernos a nosotros mismos?”

Fundó junto a su hermano –Jorge Oesterheld- la Editorial Frontera en 1957, en la cual acogió a los mejores historietistas y dibujantes del país. Rápidamente sacó su propio suplemento: Hora Cero Semanal y Frontera. Lograron sacar 106 ediciones, en las cuales publicaron hasta diez tiras diferentes. Los trazos eran de Solano López, Pratt, Roume, Pavone, Haupt, Breccia y muchos más. Las historias, eran exclusivamente de Germán y de vez en cuando recibía una ayuda de su cofundador, quien firmaba como Jorge Mora.

Empezó a escribir El Eternauta. La historia de un hombre de familia que, encerrado junto a sus amigos en su hogar, es sorprendido por una nevada mortal que asesina a todo ser viviente que alcance a tocar. Este fenómeno es producido por un enemigo, los “Ellos”, quienes Juan Salvo –protagonista- teme sin siquiera haber visto aún. Los pocos sobrevivientes se arman y deciden afrontar a la fuerza enemiga, bajo el dilema de la unión por encima de todos.

Nada muy distinto a la mirada de Oesterheld y sus ideas de colectividad, nada diferente a lo que él estaba logrando con Frontera. Marcó un antes y un después en la historia de la ficción argentina al decidir que la historia de Juan Salvo transcurra en Buenos Aires y no en Estados Unidos, como era común en aquel entonces.

Lo que lo diferenció de todos los historietistas de su tiempo fue que, además de inventar relatos con un ingenio maduro y una creatividad infantil, fue la fuerza de su pluma, lo potente que era entre punto y punto, lo literario y sombrío en lo que se consideraba –en aquel entonces- lectura para niños, para incultos.

Sin pecar de ser soberbio, llegó a sentirse muy apegado a sus obras. Eran tantas historias en simultáneo que hasta su esposa Elsa y su cuñada Nelly tuvieron que ayudarlo para mantener el negocio en pie. A esto se le sumaba que no contaban con una impronta propia, por lo tanto al tercerizar esta parte, sus imprenteros nunca tomaron medidas contra la piratería y aprovecharon las necesidades de Oesterheld para endeudar a la editorial.

El negocio no resistió. La deuda fue tan grande que Germán debió cerrar todo, sus leales dibujantes emigraron por falta de empleo a otros países y él tuvo que vender los derechos de sus tiras a la Editorial Vea y Lea en 1961. Con cuatro hijas –la mayor de ocho años- no le quedó más opción que volver a trabajar para otros, como al inicio de su carrera.

Esta herida fue un antes y un después para un HGO que cambiaría para siempre, tanto su relación con sus historias como con sus hijas.

“Todos parecían curiosamente anónimos detrás de las máscaras. Algunos serían hombres de negocios, otros serían obreros, otros jubilados”.

Madre e hija se juntaron a tomar un café en Microcentro, ella le confesó que, como buena noticia, iba a dejar de militar para el grupo Montoneros. Elsa agradeció y suspiró; la abrazó y la felicitó.

Esa fue la última vez que Elsa vio a Estela con vida antes de ser secuestrada y asesinada, poco tiempo después de que su pareja corriera la misma suerte.

Fue el último miembro de la familia que la esposa del novelista miró a los ojos: sus cuatro hijas murieron en las mismas condiciones, las mismas frías e inhóspitas condiciones, dos de ellas estando embarazadas.

Estela -1952-, Diana -1953-, Beatriz -1955- y Marina -1957- eran la versión radicalizada de los ideales de su padre. Todas ellas estudiaban en la Universidad de Buenos Aires. Todas ellas contaban con la enorme vocación colectivista de su padre. En la década de los 70 ingresaron al grupo Montoneros y vivieron ocultas de la sociedad.

“Germán vio a la juventud y se conmovió, no lo dudó y se unió a ellos”, dijo Elsa. Oesterheld apoyó a sus hijas al punto de sumarse a la causa de la organización guerrillera. Empezó a escribir en los periódicos del grupo peronista para las diferentes secciones de Evita Montonera y Descamizados.

Publicó para el diario “450 años de guerra contra el imperialismo”, pero no fue la primera tira de su nueva postura política. Oesterheld, ahora si, pasó de la teoría a la práctica y empezó a manifestarse en sus obras como nunca antes había hecho. Solano López –quien aun dibujaba para él- dejó pasar en El Eternauta II las enormes referencias a los ideales políticos de HGO, como un personaje llamado Germán y otra llamada Beatriz, como su hija. Pero cuando le tocó trazar líneas e ilustrar para “Vida del Che”, sintió que ya estaban cruzando un límite, que se estaban metiendo en peligro.

Incluso cuando esta biografía del guerrillero fue censurada y destruida, HGO continuó con sus nuevos relatos. Ahora más sombríos, filosóficos, con intención de apretar la yaga, de que entren violentamente por los ojos del lector. Elsa se fue de su casa familiar en Beccar para ir a vivir con sus padres. Germán se escondió en una isla de Tigre, donde pasó sus últimos meses antes de desaparecer.

Vivió, si es que se le puede llamar vida, escribiendo a escondidas, relatando a sus guionistas sus viñetas por teléfono, ya que no podía ni siquiera comunicarse por correo. “una vez en Tigre lo vi pasar, con un bigote y con el pelo más oscuro. Lo iba a saludar pero… ¿Qué sentido tenía dar a entender a un refugiado que reconociste?”, dijo Carlos Trillo, historietista, sobre “aquella sombra que vio transitar por la vereda”.

El 27 de abril fue capturado en La Plata. Varios sobrevivientes de la dictadura cívico militar que fueron raptados en centros como el Sheraton, el Vesubio y El Campo, aseguraron ver a “un anciano que pedía lápiz, pedía papel, y escribía”.

El último Oesterheld en verlo con vida, fue su nieto e hijo de Estela, Martín Mórtola. Un militar fanático de Oesterheld, llevó al niño a visitar a su abuelo al centro de detención. Lo hicieron pasar a la sala donde Germán estaba vendado y rendido, sosteniéndose con la poca humanidad que le quedaba, la que aún no le habían quitado.

“¡Dale que nos van a agarrar!”, decía el otro oficial acompañante al regresar al chico a la casa de su abuela Elsa. “Decí lo que viste”, apuró el uniformado a Martín. “Él le va a contar todo, esta en condiciones deplorables, pero está vivo”. Eso fue lo único que supo Elsa Sánchez sobre el amor de su vida, “está vivo”.

Aseguran que Oesterheld murió en 1978 en Mercedes, y con él, la última rama de militantes de su linaje. Nunca se supo con exactitud en donde ni cuando falleció. Hoy solo queda su obra. Al igual que Juan Salvo, perdió su hogar, su familia, su trabajo, su vida. Sobrevivió hasta el final gracias la escritura, continuó con su pasión hasta en el peor momento.

Son pocos los que pueden asegurar que su destino estaba escrito. Pero solo uno, solamente uno, puede decir que lo escribió él mismo. Es así como Oesterheld nos saluda y nos despide en la primera viñeta de El Eternauta…

“Alcé los ojos, y mi mirada encontró la suya. Apartó los ojos, y por un momento miró los muebles. No he visto nunca mirada semejante. La mirada de un hombre que había visto tanto que había llegado a comprenderlo todo”.

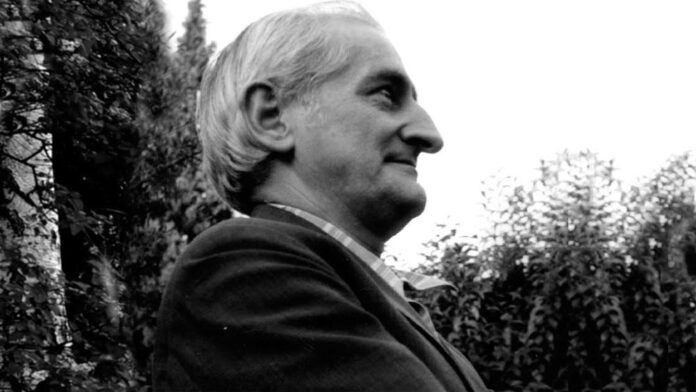

-Young Wan Sohn-

-Young Wan Sohn- -Seleccionado argentino de voleibol en 1982-

-Seleccionado argentino de voleibol en 1982- -Julio Velasco-

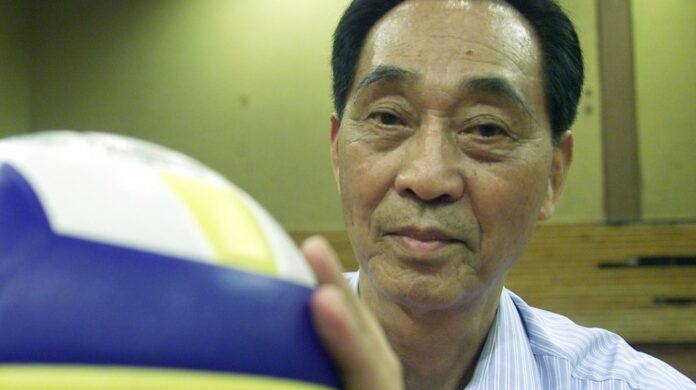

-Julio Velasco- -Buby Wagenpfeil de Argentina, atacando frente a Japón-

-Buby Wagenpfeil de Argentina, atacando frente a Japón- -El Luna Park, un 15 de octubre de 1982-

-El Luna Park, un 15 de octubre de 1982- -De Cecco y Milinkovic en la selección argentina-

-De Cecco y Milinkovic en la selección argentina- -Sohn junto a Daniel Castellani, Hugo Conte y Waldo Kantor-

-Sohn junto a Daniel Castellani, Hugo Conte y Waldo Kantor-

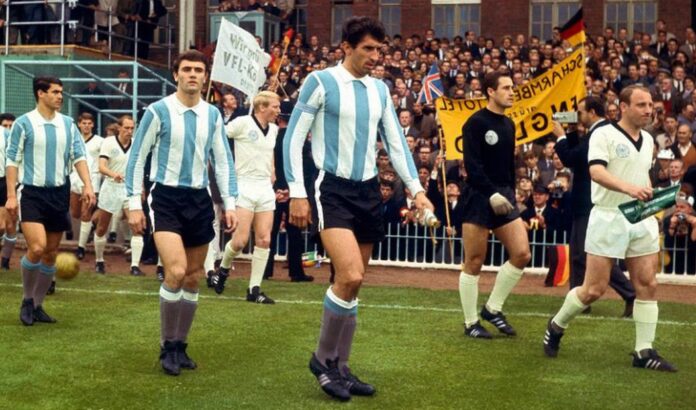

-De izquierda a derecha- Onega, Perfumo, Rattín y Solari frente a Rudolf Kreitlein

-De izquierda a derecha- Onega, Perfumo, Rattín y Solari frente a Rudolf Kreitlein

Raúl Madero junto a un periodista inglés

Raúl Madero junto a un periodista inglés