Por Matías Moroni y Tomás Orlando Ramírez

Hay una estatua en Bursa, Turquía, que no pertenece a un político ni a un héroe nacional: es de un futbolista argentino, bajito, diestro y discreto que cambió la historia del club. Se llama Pablo Martín Batalla y su leyenda todavía respira.

El café se enfría sobre la mesa mientras Pablo recuerda sus primeros pasos entre Córdoba, Río Negro y Buenos Aires. Habla con serenidad, como si cada ciudad hubiera dejado una huella distinta en su voz. “Mi viejo es de Córdoba, mi vieja del sur. Nací en Córdoba, pero me crié en General Roca”, dice, y en ese repaso hay más que geografía: hay un mapa afectivo.

En un Bonafide casi vacío, en una tarde soleada pero fría, afuera el sol se asoma por los ventanales y dibuja reflejos dorados sobre las tazas. Batalla habla sin apuro, como si contara su historia por primera vez.

De chico, el fútbol era un juego heredado. Su padre y su abuelo también habían sido futbolistas y él, sin proponérselo, siguió el mismo camino. Alguien que ya podía ver su futuro era su padre: “Él me decía que yo iba a ser un gran 10, que los chicos corrían con la pelota y yo jugaba a dos toques”, recuerda felizmente.

En marzo volvió de dirigir en aquel país y ahora se encuentra en Quilmes disfrutando de su familia. Tuvo ofertas de varios equipos para ser director técnico, pero este año lo terminará en Argentina. Sin embargo, si una propuesta acorde llega a sus manos, la analizará para seguir con su historia en el fútbol, que comenzó mucho antes.

A los 14 se fue solo a Quilmes, a la pensión. Fueron tres años de aprendizajes, de ropa colgada en camas cucheta y de sueños compartidos entre mates y entrenamientos. En ese momento, en el que parecía que todo iba encaminado para ser una linda historia entre el club del sur y él, todo se opacó por el gerenciamiento del “Cervecero”, que se vio obligado a vender a Pablo. “Para mí fue una gran decepción lo que me hicieron en Quilmes, yo me quería quedar”, expone sin rencor, pero con la calma de quien aprendió que el fútbol no siempre respeta los afectos.

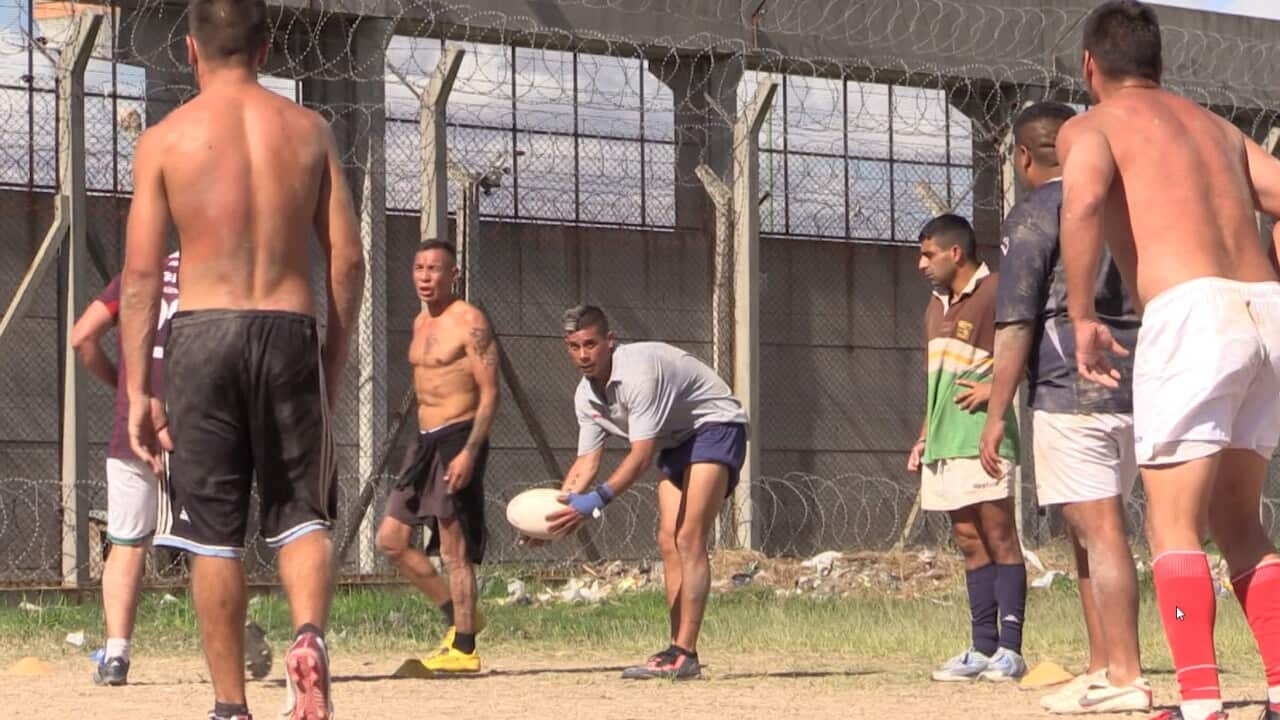

En un club nuevo, con compañeros nuevos y esperanzas renovadas, Pablo comenzaba su aventura en Vélez Sarsfield. El 7 de julio de 2003 se produjo su debut como profesional en un partido contra Newell´s Old Boys y lo recuerda como uno de los momentos más felices de su carrera. Su paso por el “Fortín” fue breve, al igual que toda su estadía en el fútbol argentino. Fue de préstamo en préstamo por clubes como Pachuca, Quilmes, Gimnasia y Deportivo Cali. “Es duro para un jugador salir a préstamo. Sentís que estás a prueba en todo momento y sabés que podés llegar a irte al poco tiempo, aunque te da muchos aprendizajes”, dice.

En su último préstamo, en Colombia, sentía que había encontrado su lugar. “Estaba muy cómodo, la gente me quería, estaba jugando bien y la ciudad era muy linda. Además, terminás de entrenar y te la pasabas abajo del sol”, recuerda entre risas, mientras bebe un sorbo de café.

Al contrario que la mayoría de los futbolistas, Pablo tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su carrera: elegir a su padre como representante, aun sabiendo que sin un agente profesional perdería contactos. En Cali había encontrado una paz que el fútbol pocas veces concede. Sol, afecto y una camiseta que lo hacía sentirse en casa. Por eso, cuando decidió que su padre sería su representante, lo hizo desde la confianza y no desde la estrategia. No buscaba negociar mejor, buscaba cuidarse.

Un día sonó el teléfono desde Turquía. El club era Bursaspor, un nombre casi desconocido, pero que escondía un desafío mayor: competir en Europa, jugar en otra dimensión del fútbol. Pablo lo sintió como una oportunidad para crecer.

Sin embargo, en Colombia muchos no lo entendieron. Algunos dijeron que se iba por dinero, que era un destino exótico, que a ese tipo de ligas se iba a “hacer diferencia”. A él le dolió. No por lo que decían, sino porque sentía que lo juzgan sin saber. “No era por plata, era por ambición”, sostiene convencido.

En 2009 su avión aterrizó en Bursa lleno de ansiedad y dudas, pero con el mismo nivel de ilusión por dar un gran paso en su carrera, aunque nunca imaginó lo que le deparaba el destino.

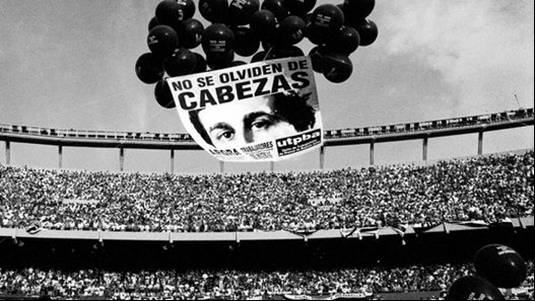

En su primer año logró un hecho histórico en el fútbol turco y para su equipo. Era la última fecha de la liga turca, el Fenerbahçe solo con sumar 3 puntos conseguiría el campeonato, pero empató y el Bursaspor, que iba segundo por dos puntos debajo del líder, ganó su partido con un icónico gol de Pablo Batalla que quedaría en la retina de todos los hinchas del Bursa. Tras el triunfo se desató la locura en el Timsah Arena. Más de 20.000 fanáticos invadieron el terreno de juego para festejar su primer título en la historia del club. “Ganar el campeonato fue increíble, no pudimos festejar en la cancha por la invasión y la locura de la gente”, recapitula.

250 partidos, 67 goles, una liga y su calidad para jugar a la pelota le alcanzaron para que en el 2021 le hicieran una estatua en las instalaciones del club. Los chicos, jugadores profesionales o directivos entran a la institución y lo primero que ven es la figura de Pablo Batalla. A pesar de haberse convertido en una figura dentro del equipo, nunca disfrutó de que las luces apuntaban hacia él. Ni en su mejor momento como profesional ni ahora, en la tranquilidad de su vida cotidiana. Siempre eligió el perfil bajo, lejos de la exposición, sin redes sociales ni declaraciones grandilocuentes. “Me da un poco de vergüenza la estatua, no creo que la merezca”, dice.

Pablo no solo vivió buenos momentos en Turquía, en su vuelta al club tras haber jugado dos años en China, tuvo que pelear la permanencia en primera división siendo el 10 y el capitán del equipo. Ese año, la salvación llegó en la última fecha. “Vivíamos semana a semana con mucha presión y la gente no lo entendía. No éramos el equipo de antes, todos los clubes habían mejorado menos nosotros”, expone con tristeza.

En 2018 puso fin a su vínculo con la institución turca como jugador profesional y se alejó del fútbol de alto nivel para jugar con Deportivo Roca, su club del pueblo de Río Negro..

En un gesto de amor y profesionalidad, volvió a la institución donde más brilló para ser director técnico, pero se enfrentó a una realidad completamente diferente a la que él había vivido como jugador: el Bursaspor se encontraba en la cuarta división del fútbol turco. Pablo dirigió 27 partidos y estaba puntero en la liga, pero luego de conflictos personales y profesionales con la Comisión Directiva, terminó su paso como DT y nunca perdió el amor de la gente.

Así fue como un chico del interior, que alguna vez sintió que no encontraba su lugar en Argentina, terminó llamando hogar a una ciudad que pocos podrían ubicar en el mapa. Y si hoy volviera a pisar el césped donde alcanzó la gloria eterna, más de veinte mil voces turcas volverían a corear su apellido, como si el tiempo nunca hubiera pasado.