Por Melina Contino Nykteridis

Después de 17 años preso, el rugby fue su único escape y la esperanza para renacer.

“¿Para qué me voy a levantar, si no tengo nada para hacer?” Esta era la frase que resonaba en la cabeza de Julio López Lara cada mañana, antes de conocer el rugby. Preso en el Penal Unidad 48 (San Martín), el encierro que lo atormentaba no era solo físico, sino también mental. La monotonía entre las cuatros paredes de cemento oscuro le había apagado las ganas de salir adelante. La cárcel no solo lo aisló, le arrebató todo lo que alguna vez quiso; su familia, sus amigos y sus sueños. Tenía 24 años cuando cayó, hoy tiene 41, hace 17 años que intercambió su sueño por una condena.

Cuando Julio transitaba la preadolescencia comenzó a boxear. El deporte le quitó más de lo que le dio, ya que con la ilusión de llegar lejos se cortó sus propias alas. A los 15 años y habiendo disputado 17 peleas amateurs, no pudo seguir. Su familia no pudo mantenerlo y en consecuencia comenzó a robar. Una decisión que tomó para perseguir su meta de vida: “Empecé a robar para mantenerme y así seguir entrenando”.

Previo a la videollamada, una mezcla de nervios e incertidumbre me invadía. No sabía con qué me iba a encontrar. Estaba sola en mi departamento, en un día frío pero soleado, de esos que anuncian el principio del otoño, con un pequeño rayo que se paraba sobre la isla de la cocina, mientras esperaba a que Julio me contactara. Pasaban los minutos y mi mente se llenaba de conjeturas: un asesino, un violento, un abusador, un ladrón, un narcotraficante, un loco… Pero, por sobre todo, no sabía cómo las emociones de esta persona influirían en la entrevista y cómo se iba a tomar mis preguntas al verme en otra realidad distinta a la suya. Sentí un leve miedo, atenuado por la distancia que nos imponía la pantalla, a diferencia de si nos hubiéramos visto cara a cara. Cuando sonó el teléfono y vi su nombre en la pantalla, me encontré con un personaje distinto al que mi cabeza había creado: era una persona más bien calma, que se presentó amablemente y me sonrió. Me hizo sentir más a gusto con mi primera entrevista, aunque no logré soltarme del todo hasta que intercambiamos las primeras palabras. Mucho no pude observar, él, parado al otro lado de la pantalla, merodeando en la zona externa de la cárcel, con un gorro gris de lana que fue lo único distinguible de su vestimenta.

Julio no era la persona que esperaba entrevistar, me dio más de lo que hubiese imaginado. Comencé con esto como un trabajo, para cumplir con lo que tenía que hacer, sin buscar mucho trasfondo se me presentó la oportunidad y la tomé. Pero terminó siendo algo que me guardo por fuera de una entrega, conectar con una persona que vive tan distinto a mi, me hizo pensar un poco en mi vida. La entrevista logró dejarme una enseñanza que tal vez no hubiera conseguido hablando con otro deportista. Cuando terminó, me quedé en silencio frente a mi celular unos segundos, intentando recopilar toda la información que había recibido en menos de una hora. Le agradecí, le dije que había sido muy generoso conmigo y lloré. No mucho, pero lo suficiente como para darme cuenta de que su historia me había atravesado más de lo que pensaba. No solo por lo que contó, sino por cómo lo hizo: sin rencor, sin victimizarse, con honestidad y buena predisposición hacia mi, que no le estaba ofreciendo nada a cambio.

Lloré porque, entre tantos relatos que podría haber escuchado, Julio me habló desde un lugar humano. Me contó lo que es despertarse sin ganas de vivir, lo que es perderlo todo, no solo la libertad sino también las riendas. El rugby llegó cuando más lo necesitaba como una suerte de escape. Al principio, me dijo que era un deporte desconocido, le servía para distenderse y mover el cuerpo, como un escape físico y mental del encierro. Pero cuando logró incorporarse, el rugby tomó un escenario principal en su día a día: “Cuando empecé a entender el juego fue mi cable a tierra, me hizo escaparme y me desconectó de la cárcel. Al estar detenido y estando acá, con la angustia, la tristeza, el bajón que uno tiene cuando está preso lo pude descartar, lo pude abandonar, cambiandolo por felicidad. Estar en la cancha me hacía feliz, me hacía libre y abandonaba todos los sentimientos malos”.

En un intercambio de mensajes le dije que me conteste lo que él sintiera, que no buscaba ponerlo incómodo, y luego pregunté: “¿Sentiste que no tenias ganas de estar vivo?, a lo que muy seguro y rápidamente contestó: “Sí, sí. Muchas veces. Antes de conocer el rugby no tenía sentido levantarme. No tenía sentido vivir, estar preso no tenía sentido y el rugby me hizo encontrarle un sentido. Los días que teníamos entrenamiento me levantaba contento, con ganas, eso me hacía estar anímicamente diferente acá adentro”.

Antes de encontrar una nueva motivación en el deporte, Julio venía de una etapa complicada donde se relacionaba con grupos que lo llevaban a tomar malas decisiones, en la afán de encajar y pertenecer al espacio, se veía obligado a hacer las mismas prácticas para empatizar con quienes lo rodeaban: “Yo venía de estar dos años estancado, metido en las drogas y el primer o segundo dia de entrenamiento me pude relajar. Llegué al pabellón y me bañé. Había noches que no podía dormir por los malos pensamientos de mi situación y ese día jugué al rugby; volví a entrenar, después de tanto tiempo fue una de las primeras noches que pude dormir sin pensamientos malos, sin tristeza, sin angustia, sin cosas que te invaden acá.

Volver para estar en casa

Después de 17 años preso, Julio comenzó con las salidas transitorias y en ellas encontró la oportunidad de reconectar con su familia, especialmente con su madre, a quien describe como su mayor sostén junto con su hermana. Aunque el vínculo nunca se rompió, estos breves reencuentros, bajo custodia y por apenas dos horas, le devolvieron algo de lo perdido: “Lo único que puedo hacer: llego, estoy un rato con mamá, tomó unos mates, charlo”, cuenta. Cuando se cumplan siete meses bajo esta modalidad, le otorgarán la pulsera electrónica, que no implica la compañía del Servicio Penitenciario. Julio espera aprovecharla para quedarse más tiempo en casa, acompañar a su madre, que está sola y comenzar a hacer algunas refacciones en su casa.

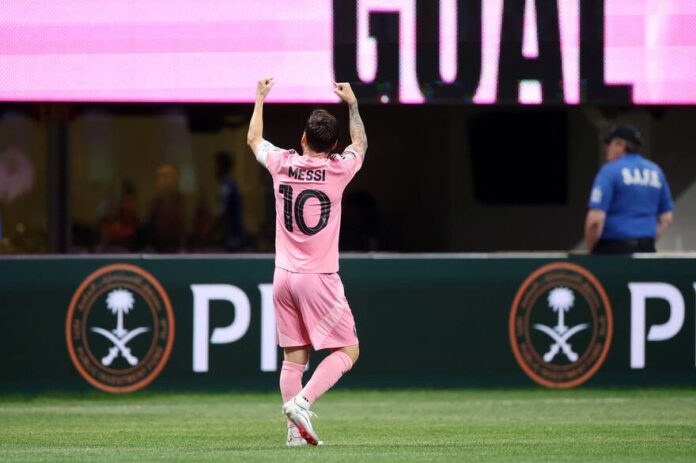

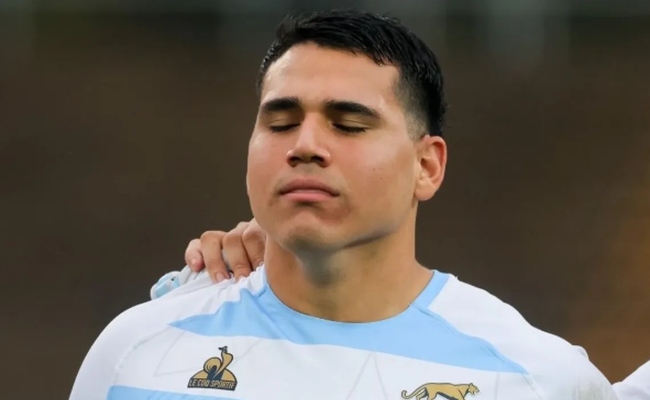

*Foto de portada: “Espartanos, una historia real”, documental de 8 episodios dirigido por Sebastián Pivotto y guión de Andrés Gelós y Pablo Gelós. Cuenta la vida de Eduardo “Coco” Oderigo, un abogado penalista que afronta la tarea de transformar a un grupo de presos de la Unidad Penal Nro. 48 de San Martín, en un equipo de rugby para lograr su reinserción en la sociedad.