Por Tomás Cilley

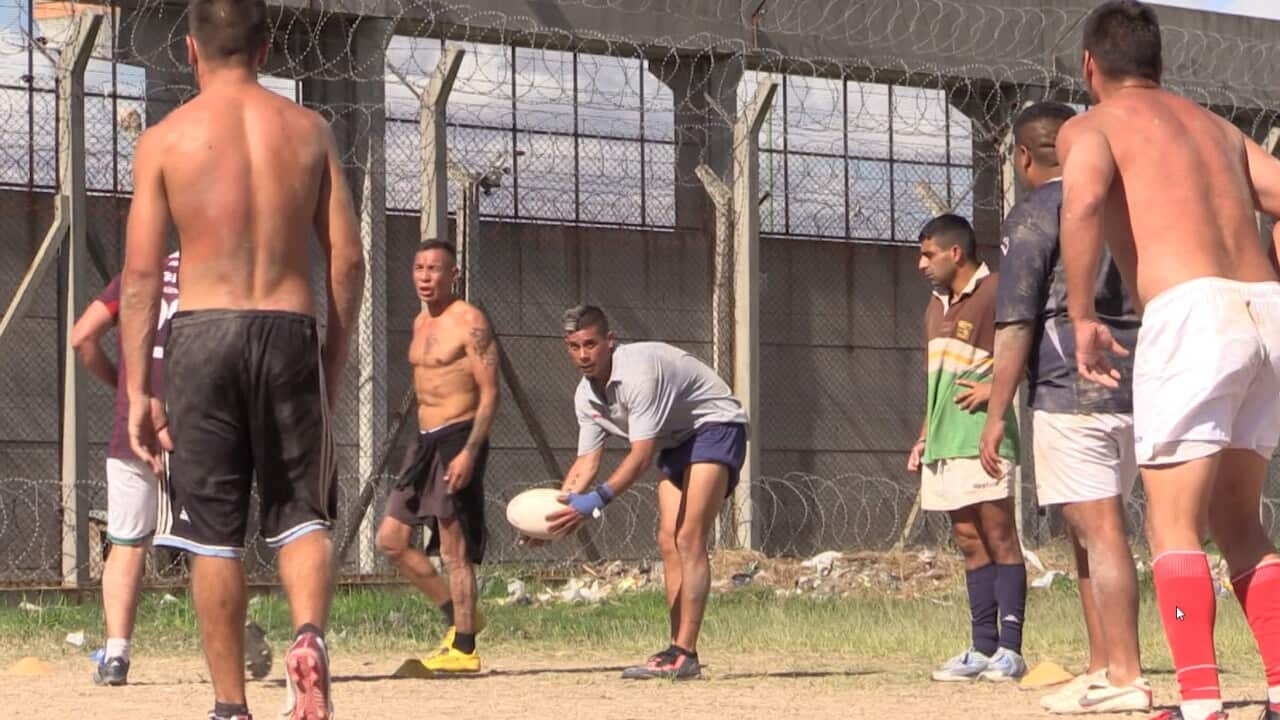

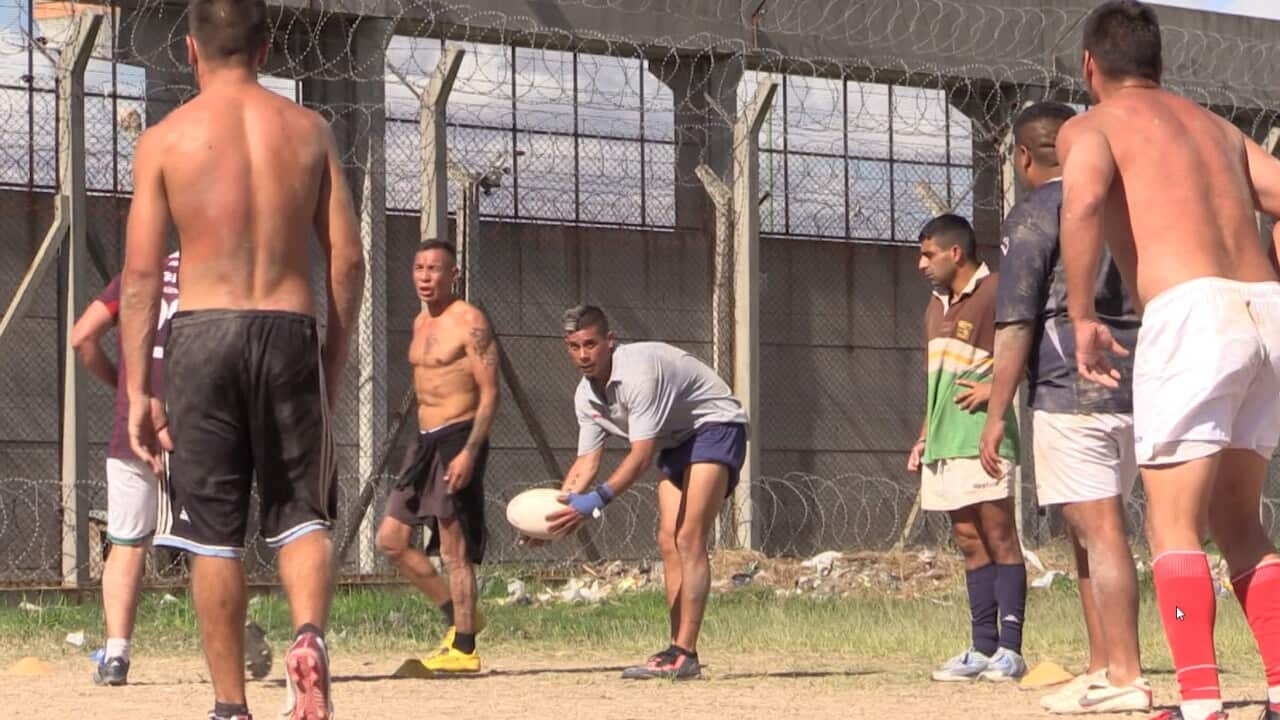

Espartanos es un programa que enseña a los presos a jugar al rugby. Fue creado en 2009 por Eduardo “Coco” Oderigo (foto), luego de ver las malas condiciones y la oscuridad que había en las cárceles. Él vino con distintas actividades que, a lo largo del tiempo, empezaron a generar cambios. Según su página oficial, antes de la creación del programa, el 65% de los prisioneros volvía a cometer delitos, pero desde que conocieron la ovalada, hay una mejoría notoria. Ahora, ese número disminuyó al 5%. Esto sumado a que era natural que una persona muera todos los días.

El penal de San Martín, ubicado en las afueras de Buenos Aires, fue el primero en tener un espacio para practicar este deporte en el mundo. En la actualidad, hay tres canchas. El fenómeno social fue creciendo y cambió vidas a lo largo del planeta. Esto no es exageración, ya que también es aplicado en siete países distintos como Chile, El Salvador, España, Kenia, Perú y Uruguay. En total, cuenta con 470 voluntarios y 2.554 jugadores en 60 penales distintos, a nivel nacional se implementó en 16 provincias.

Además de los valores que se aprenden en el rugby, como lo es el trabajo en equipo o ayudar a los demás, hay más actividades recreativas que los Espartanos pueden practicar. La agenda semanal incluye la práctica del yoga, sesiones con psicólogos, jugar al truco y apoyo espiritual. Una de ellas es el rezo del rosario, se trata de una oración católica dedicada a la Virgen María. Se hace todos los viernes hábiles de 9 a 12 de la mañana. Las personas que quieran participar tienen que entrar a la página web o comunicarse por WhatsApp para que les pidan los datos personales. Una vez concluido este proceso se les envía un mail explicando algunas cuestiones de importancia como que hay que estár alerta, no vestir de negro y no ingresar con celular u objetos para filmar.

En la entrada del presidio, las primeras personas que se cruzán son los policías. Algunos se encargan de recibir, mientras que otros vigilan todo el lugar. Les solicitan el DNI físico a los masculinos, y después a las femeninas. Se ven los muros que son enormes. No es tarea sencilla escapar, los alambres de púas que coronan las paredes impiden que se los salte. Llega el momento de atravesar los distintos portones, que sirven como medidas extra para que no haya ningún error. Esas puertas hacen un chillido espeluznante que recuerda que se está entrando a un penal de alta seguridad. Se siente la incomodidad de parte de los que van a visitarlos por primera vez.

Es increíble como esto cambia en el instante exacto en el que se abren las puertas del pabellón. Los sentimientos de temor o inseguridad desaparecen. Los Espartanos reciben a los visitantes con aplausos como si fueran héroes y saludan diciendo: “Bienvenido Espartano”, para hacerlo sentir como si fuera un héroe. Cada uno de ellos está con una sonrisa y una alegría inexplicable. Hay personas que van a visitarlos de manera constante, que son saludados con varios abrazos y muestras de afecto. El polo opuesto de lo que muestran las películas de cárcel.

Luego, en una ronda mixta, se sientan. Todos se pueden ver las caras entre sí. En ese círculo no hay discriminación. Hay hombres y mujeres que buscan compartir un buen rato y hundirse en la profundidad de las conversaciones. El respeto y el cariño son los valores reflejados. Se saludan uno por uno, como si se tratara de un asado familiar o una juntada con amigos. Los Espartanos suelen hacer preguntas similares a: “¿Cómo fue tu semana?”, o “¿Cómo se encuentra la familia?”. Esos gestos ayudan a romper el hielo, al igual que la invitación para compartir un desayuno.

El mate dulce es lo más usual. Consumir esta bebida a la mañana tiene un valor muy significativo. No solo sirve para despertar y activar el cuerpo, sino también sostiene una conexión invisible para los ojos. Se da el mensaje indirecto: “Tomamos de lo mismo, somos del mismo palo”. Con la comida pasa lo mismo. Si se tiene suerte puede ser el cumpleaños de algunos de los presos. En esos casos, suelen ofrecer brownies o budín. Ellos con mucha generosidad van a insistir: “Aprovechá para comer torta porque no se come todos los días esto, pasa cada muerte de obispo”.

En cuanto al espacio, llama la atención las flores que rodean el estanque de agua para hacer más ameno. El rugby está y se observa hasta en las paredes, se ven pintados los escudos de los clubes más importantes de la URBA, como el SIC, CASI o Hindú. O mismo las camisetas amarillas de Los Espartanos están presentes. Están expuestos los regalos de parte de All Blacks: los mejores con la ovalada. Los neozelandeses suelen venir a visitarlos y compartir tiempo con ellos.

Se ven las fotos que se tomaron en la cancha de Vélez, en un partido entre policías y Espartanos, en la previa al encuentro entre Los Pumas contra los All Blacks. Se puede observar en un palco a la Virgen de Luján, escondida desde arriba, como si estuviera protegiendo a sus hijos sin que ellos se enteren.

A la hora de guiar el rosario se suele dividir roles. El capitán de Los Espartanos se encarga de leer los Misterios Dolorosos, mientras que un voluntario indica qué decir o hacer. Si bien es una práctica católica, pedir y agradecer es fundamental para cualquiera. Dentro de las peticiones más comunes se encuentran la salud de un familiar o el futuro de cada uno. No se olvidan de los que cayeron en las adicciones, ya sea en la droga o el alcohol y tampoco de los que ya no están. Las lágrimas se derraman en los hombres que muchas veces buscan mostrarse fuertes. Esto lo explicó uno de ellos que confesó: “El preso no habla de lo que siente, de lo que pasa en su interior. Con Esparta aprendimos a llorar y a contar lo que sentimos”, narró esto con dolor y angustia.

No se puede pasar por alto que, a la hora de pedir, mencionan a los que lastimaron cuando delinquieron o el crimen que cometieron. En un gesto humilde, reconocen que se equivocaron y que no está bien lo que hicieron. En estos momentos se suelen ver abrazos o pañuelos que recorren la ronda. Lo mismo pasa a la hora de agradecer. Las cosas materiales pasan a ser secundarias y se empieza valora lo que realmente les importa: “Agradezco por un día más de vida” o “nos despertamos vivos”. Lo que en la cotidianidad muchos dan por obvio, ahí se tiene más presente el regalo de la vida. Ellos agradecen la visita y explican que la libertad va más allá de donde estés parando, con el argumento de que es elección de cada uno cambiar con respecto a las cosas que van pasando a lo largo de la vida.

También están los momentos para reír y divertirse. Por ejemplo, Martín, suele ir seguido a visitar a Los Espartanos. Él hizo una apuesta con ellos que consistía en lo siguiente: si Boca ganaba el Superclásico contra River, se tenía que poner la camiseta del equipo xeneize. Como el Xeneize se quedó con el partido, él tuvo que ponerse el manto del clásico rival, mientras lo grababan y lo cargaban con la idea de subirlo a las redes sociales. O mismo está la famosa ronda de chistes, pero siempre con respeto. De hecho, el programa busca que ellos dejen de usar las malas palabras en su lenguaje.

Con respecto a las charlas, cada uno habla de temas muy variados. En Argentina, el fútbol, además de ser una pasión, es casi un lenguaje aparte. Las cargadas ayudan a descontracturar y se suele molestar al que es hincha de un equipo que perdió. Por otro lado, muchos de Los Espartanos están lesionados, por lo que cuentan como viene siendo su proceso de recuperación y que van a hacer para volver más fuertes que nunca. También, suelen preguntar acerca de uno y su historia. Siempre, desde la curiosidad y amabilidad. Les interesa saber sobre tus estudios o tu profesión.

En caso de que descubran que alguien presente tenga alguna habilidad, como por ejemplo, rapear, se lo hará pasar al medio de la ronda para que exponga su talento y sea aplaudido por la multitud. Ellos son capaces de generar momentos ocurrentes y chistosos, para hacer olvidar al resto que se encuentran en una cárcel de máxima seguridad. Como en cada lugar, hay cierto vocabulario con su significado específico. Para Los Espartanos, la celda es la habitación o el pabellón 10 es el equipo 10. Un gran jugador es un purasangre, mientras que uno malo es un tierno.

Los Espartanos suelen ser muy curiosos con temas sociales como la psicología. Es por eso que cuando tienen la oportunidad de hablar con alguien de afuera, y que se recibió de esta profesión, aprovechan para preguntarle sobre el tema. Uno de ellos, que suele ir seguido a visitarlos, es Joaquín Blousson. Él relata, en las afueras del penal sobre los test psicológicos. Porque a muchos presos, en sus procesos judiciales, se los hicieron hacer. “En esos dibujos, estímulos o imágenes se puede ver mucho del inconsciente de la persona. Cuando les contás sobre esto, capaz algunos te cuestionan, pero siempre con la mejor”, describe el profesional.

La música suele ocupar un lugar muy lindo en la vida de mucha gente. Sirve para acompañar en los días grises o para bailar en las noches festivas. Los géneros más escuchados ahí dentro son el rap, el RKT o la cumbia. El rock también se hace presente cuando uno de los visitantes saca una guitarra y empiezan a tocar las melodías más conocidas, ya sea canciones de Los Redondos o cualquier clásico del rock nacional.

Hay espacio para el arte y el movimiento. De hecho, el rapero G Sony fue muchas veces al penal y protagonizó al personaje “Mamut” en la serie “Espartanos”, inspirada en la historia real de la fundación del primer equipo de rugby carcelario, disponible en Disney Plus. Pero la música toma valor sentimental cuando se termina un denario, un rosario tiene un total de cinco. A la hora de finalizar uno, el entorno se vuelve reflexivo. Se cantan canciones de misa o dedicadas a Dios en donde con letras profundas, algunas hablan del pecado, otras de la riqueza del amor. Como “Vida en abundancia”, “La niña de tus ojos” o “Estate”. En esos momentos, aprovechan para reflexionar en silencio. Aunque el clima de festividad y distensión no tarda en volver.

El tiempo de rezar el rosario dura tres horas. Si bien esa duración uno puede entender un poco más sobre cómo es la cárcel, el que sabe de verdad es el que transcurre gran parte de su vida allí. Como no se puede entrevistar a nadie preso, a menos que consigas permiso de un juez, para comprender mejor lo que se vive es importante escuchar lo que vivió Gustavo Godoy. Él fue preso por 6 años y 8 meses. El hecho que lo llevó a prisión fue no haber denunciado un caso de corrupción de un compañero de la comisaría, en la que él trabajaba. Fue a parar en la unidad 41 de Campana. Ahí conoció a Luis “Gordo” Valor, famoso por robar bancos y liderar la Superbanda. “Ahí, si no hacés deporte, no te movés nada. Te la pasás durmiendo, comiendo y viendo la tele. El rugby te ayuda con lo físico y lo mental, además del compañerismo que aporta”, cuenta Godoy en un frigorífico que se llama Frimsa, su actual lugar de trabajo. Una de las 116 empresas que deciden dar segundas oportunidades. En la actualidad, hay 129 Espartanos que lograron conseguir trabajo después de cumplir con su condena. YPF, Medicus o Farmacity son algunas de las compañías que deciden dejar los prejuicios de lado para darle oportunidad a los que no tienen tantas.

En la cárcel, muchas historias se pueden reescribir. Algunos deciden estudiar o terminar el secundario. Otros, lo ven como un lugar para formarse. Esto es gracias a Espartanos. Ahora el penal San Martín es un lugar con mejores condiciones. Debería ser así, con regocijo, como se les fue demostrado a las personas que compartieron un tiempo con ellos. Al fin y al cabo, estos sitios fueron creados para que las personas cumplan su condena y salgan mejores. No debería ser un calabozo para envejecer. Todos tenemos la necesidad de ser querido por alguien. El amor es igual de importante que el agua y hay personas que no tienen quien las visite. Además de que el buen trato puede transformar la vida de mucha gente. Es imposible de calcular cuántas personas fueron salvadas gracias a Espartanos o cuántos robos fueron evitados.

Antes de arrancar a rezar el último denario, todos los de afuera deben presentarse y contar su historia dentro del pabellón. La gran mayoría de los testimonios, por no decir todos, suelen ser positivos y llenos de emoción. Las sonrisas están más latentes que nunca. Se respira humanidad, compañerismo y ganas de reencuentro. Tampoco es imposible de olvidar su grito de combate que dice: “AU AU AU”. Todos se ponen de pie y hacen un abrazo grupal, en sinónimo de unión e igualdad. Luego de los diez Ave María, es la hora de despedirse y terminar con una experiencia llena de vida.

A la cárcel muchos se lo imaginan parecido al infierno, otros la describen como una experiencia de Cielo en la tierra. Sin dudas es una actividad necesaria que nutre el alma. Lo cierto es que por más materiales audiovisuales o libros que haya sobre Espartanos, la mejor manera de conocer lo que se vive es estár presente en el lugar. Es gratis y a ellos no les da lo mismo que estés ahí, tienen ganas de conocerte a vos.