Por Emilse Torres

Triunfos épicos que trascendieron el ring, forjaron leyendas y unieron culturas bajo un mismo respeto. Hace 70 años, Pascual Pérez conquistaba en Tokio el primer título mundial de boxeo para Argentina. Entre coraje, técnica y emoción, cada golpe marcó un vínculo eterno en el pugilismo mundial.

Argentina y Japón no comparten una rivalidad boxística de primer plano en términos históricos. Los principales contendientes del país asiático fueron, tradicionalmente, Tailandia, Filipinas y México. Sin embargo, un vínculo especial y fraternal comenzó a tejerse entre ambos cuando trascendieron los límites del ring. “Pascual Pérez es Manuel Belgrano. Fue un cinco estrellas intocable. Esta pelea (Pascual Pérez vs. Yoshio Shirai) fue el punto de partida para los argentinos en Japón”, afirmó Osvaldo Príncipi.

Como un hábil cerrajero del destino, encontró la «llave bajo el tapete» que le abrió las puertas del cielo boxístico. Con su victoria sobre Yoshio Shirai, ídolo nipón de su país, “Pascualito” no solo dejó una huella imborrable en la historia del deporte, sino que trazó un camino de respeto mutuo entre ambos países. Aquella gesta en el cuadrilátero, más que una simple victoria, sembró las semillas de un lazo que iba más allá del boxeo: un puente simbólico entre dos culturas, construido con la nobleza y el espíritu deportivo de dos grandes campeones.

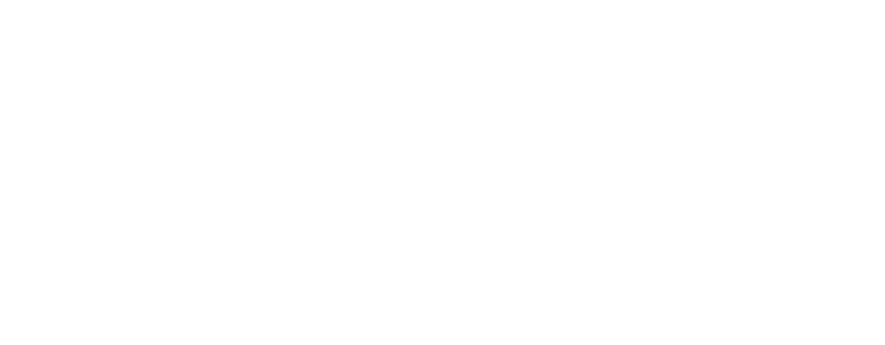

Aquella noche del 26 de noviembre de 1954, en el imponente estadio Béisbol Korakuen, Pascual Pérez se transformó en leyenda. Con pasos firmes, el pequeño Hércules mendocino caminó hacia el cuadrilátero, cargado de sueños y una fuerza inquebrantable, dispuesto a desafiar la lógica de la época y el peso de la localía contra un rival a la altura del desafío. La historia de esta pelea comenzó meses antes, entre acuerdos diplomáticos liderados por Carlos Quiroz, embajador argentino en Japón, y el presidente Juan Domingo Perón. Aquel delicado ajedrez político logró que Pérez enfrentara a Shirai en una pelea que no pondría en riesgo el título del japonés, pero que cimentaría la oportunidad de un combate por el campeonato mundial. El 24 de julio de 1954, en el Luna Park, Pascual dio un primer destello de su grandeza al enfrentarse en un duelo de exhibición contra Shirai.

El argentino llegó con el estado atlético propio de quien resguardaba la medalla de oro obtenida en Londres 1948. Contra todos los pronósticos, logró dar el batacazo que le permitió dar aquella primera vuelta de tuerca. “La realidad superó todas las previsiones. El pequeño Hércules argentino boxeó y pegó, exponiendo una valentía controlada, sin atolondramiento, con una fuerza física que le permitió llegar con energía al término de diez rounds intensos”, relataba Félix Daniel Frascara para El Gráfico. Sin embargo, este fue solo un preámbulo. Con lesiones en ambas manos y una costilla fisurada, Pascual sabía que la batalla más dura estaba por llegar.

En Japón, la odisea continuó. El equipo llegó dos semanas antes para aclimatarse, pero una infección en el oído de Pérez pospuso el combate y le costó la mitad de su bolsa. Nada lo detuvo. En el ring, Pascual luchó como un león mendocino, entregándose en 15 asaltos feroces que dejaron al público al borde de sus asientos.

Al momento del anuncio de la decisión a favor de Pérez, la emoción desbordó el estadio. Reynaldo Gorno, Ezequiel Bustamante y Alejandro Stirling, quienes se encontraban en Japón por la maratón de Nakamura, no pudieron contenerse. Corrieron hacia el ring y se fundieron en un abrazo fervoroso, que parecía cargar consigo un pedacito de cada argentino. Era como si en ese gesto se condensaran la esperanza, la lucha y la gloria de todo un país. El triunfo de Pérez no solo era suyo; era un logro compartido, el primer paso hacia la epopeya.

Aquel relato épico regresaría, como las gotas de sudor de Horacio Accavallo que empaparon la lona del estadio Nippon Budokan. Como era costumbre, el gong resonaba y Accavallo, de espaldas al centro del ring, giraba con una precisión calculada. Hay quienes afirman que, para comprender aquella pelea, basta con leer a El Veco, quien en realidad era Emilio Laferranderie, icónico periodista de El Gráfico, quien evocaba aquel momento con estas palabras: “Sí, hemos llorado. Lloramos con Justo Piernes, con Ulises Barrera, con Ortega Moreno, con Tito Lectoure, con Vaccari, con Androvandi, con Florentino… Lloramos todos… Borrachos de una alegría que nos llevó a conocer las lejanas fronteras de una emoción no vivida hasta ese 1° de marzo, que quedará marcado con un círculo rojo en el calendario del recuerdo”.

“La pelea estaba programada para mucho antes, así que ellos viajaron en enero. Sin embargo, Hiroyuki Ebihara, quien ocupaba el primer lugar en el ranking mundial de la división mosca, se lesionó la mano. Por esa razón, debieron esperar a que se recuperara, ya que la enorme distancia hacía imposible regresar. Finalmente, permanecieron allí durante enero y febrero, hasta que se acordó la pelea con el tercero del ranking, Katsuyoshi Takayama, para el 1 de marzo de 1966. La condición era clara: si ganaba, Accavallo debería defender el título ante Ebihara”, relataba Horacio Accavallo Jr., su hijo y autor de su biografía. Accavallo Jr., nacido mucho después de que su padre se coronara campeón y no tanto después de su retiro, en 1975, logró construir una memoria extraordinaria a partir de tesoros que no eran suyos, pero sí parte de su legado.

El duodécimo asalto brilló como una obra maestra de Accavallo, mientras que el decimocuarto estuvo marcado por el drama: un cabezazo abrió una herida profunda en la ceja del argentino. Cada asalto fue una inyección de fe, un impulso para soltarse, tal como lo hizo en su recordada pelea contra “Chucho” Hernández. Sin embargo, esta vez cargaba con una gran deshidratación, necesaria para dar el peso. Cuando atendió al pedido de su entrenador, Vaccari, todo fluyó. Horacio Accavallo fue el mejor. Esto no desmerece a Takayama, un rival digno y disciplinado, pero simplemente no estaba a la altura de nuestro representante. Con una estrategia mejor planteada y, aunque ambidiestro, con una zurda letal, Accavallo desgastó al japonés, quien, frustrado, recurrió a infracciones reiteradas a lo largo del combate.

El después fue el esperado, el soñado por cada nene, joven y adulto que pertenece a este deporte. El recinto de pie, los gritos ensordecedores, el ring repleto de gente, los flashes en el vestuario. El Veco lo describe así: “Accavallo llora. Sin freno. Aturdido por esa hidalguía que supera todo lo conocido. Que impulsa a Tito Lectoure a decir: ‘Nos han dado una lección inolvidable. Este país se nos ha metido en lo más hondo de nuestro afecto…’”. Todo repercutió en las calles de nuestra Argentina, donde el eco del triunfo resonó con la fuerza de un pueblo orgulloso. “Cuando bajó en Ezeiza, una multitud lo recibió. Luego hicieron una caravana que fue desde la General Paz hasta el Luna Park, donde habían preparado unas gradas para la gente”, relataba su hijo, quien confiesa tener miles de fotos de esos preciados momentos, reservados solo para aquellos tocados por la varita mágica. En este caso, el grupo seleccionado que, a fuerza de pico y pala, cavó sin escalas hasta Japón.

Desde el centro del cuadrilátero, Nicolino Locche parecía esculpir el aire, moldeando el tiempo y el espacio con la precisión de un maestro. Un virtuoso del ring que combinaba con precisión milimétrica el arte del desplazamiento con la contundencia estratégica de un jab en punta. Cada movimiento suyo era un compendio de técnica y elegancia, un poema en acción que hipnotizaba a las multitudes y desconcertaba a sus rivales. “Nicolino Locche fue la mayor obra de arte del boxeo”, dijo el periodista Ernesto Cherquis Bialo, quien estuvo en aquel memorable pleito. Su aceptación fue inmediata y arrolladora: el público lo adoraba, mientras que la prensa, ávida de figuras, lo colocaba bajo la lupa, especulando con su potencial. Sin embargo, no todos compartían la admiración. “Nicolino es un descifrable pugilista doméstico que solo podrá ganar dentro de Argentina”, sentenciaba con dureza El Gráfico. Pero Locche, ajeno a las críticas, seguía en su danza, desafiando las etiquetas y demostrando que la magia del boxeo también podía ser un arte hecho de esquivas y silencios.

Quien asumió todas las responsabilidades del fenómeno del “Intocable” fue Tito Lectoure, haciéndole frente a una Asociación Mundial de Boxeo que siempre denigró al púgil argentino. La mandatoria se terminó firmando en 1968 en el Hotel Pontchartrain de Nueva Orleans por Emilie Bruneau, quien entonces era presidente de la AMB.

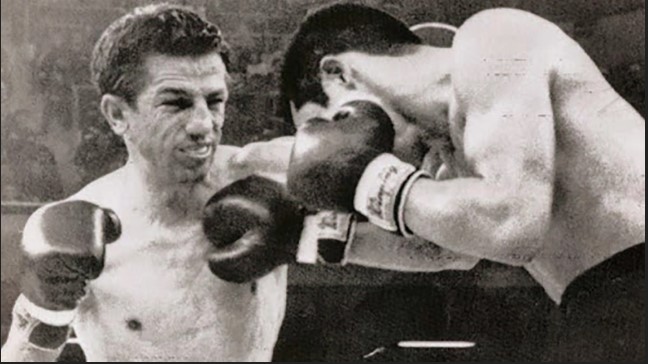

Aquel 12 de diciembre de 1970, Nicolino Locche pintó su obra maestra en el estadio Kuramae Sumo de Tokio. Frente a un público expectante, el “Intocable” desplegó su técnica inigualable contra Paul “Takeshi” Fujii, un rival que llegó como campeón pero que se fue derrotado y exhausto, su espíritu tan machucado como su rostro. Locche no solo ganó, sino que transformó el boxeo en un espectáculo artístico

El desgaste físico, el emocional —producto de la impotencia de no poder acertar una mano— y los golpes precisos que Nicolino le conectó con una paciencia quirúrgica, terminaron por quebrar al hawaiano nacionalizado japonés. Sus ojos y pómulos, hinchados como globos de dolor, le impedían ver el ring con claridad. Exhausto, Fujii no salió a combatir al décimo round, resignado en el rincón mientras el árbitro alzaba el brazo de Locche. El “Intocable” se consagraba campeón del mundo de peso mediano junior, cuyo límite son 63 kilos con 500 gramos.

Para Locche, el camino al título también se recorrió en su mente. “Me fui a dormir la siesta. Apenas me metí en la cama, me acordé de mi casa, de la Argentina, y de que ya faltaban pocas horas para que fuera campeón”, recordó años después con su inconfundible sencillez. “Pensé en mi familia, en mi patria”, confesaba nostálgico.

Sobre el ring, Locche desplegó su ballet defensivo. En el séptimo asalto, un gancho de izquierda al oído lo tambaleó, pero Nicolino confió en su astucia: “Quise trabar, pero no lo encontré, y entonces me quedé quieto. No se dio cuenta de que el golpe me había hecho efecto y no se animó a atacarme; es que no comprendía mi boxeo”. Así, el mendocino no solo venció, sino que demostró que el boxeo también puede ser poesía. La noche en Tokio quedó inmortalizada como la más bella obra de arte que un pugilista haya plasmado sobre un cuadrilátero en tierras asiáticas, donde todavía quedaba lugar para una más, pero para eso debía pasar mucha agua por debajo del puente…

En una noche donde la historia y el sacrificio se dieron la mano, Fernando El Puma Martínez selló su nombre en el boxeo mundial. Fue en el legendario Ryogoku Kokugikan, donde, con garras afiladas y el alma de guerrero, unificó los títulos de la Federación Internacional y la Asociación Mundial en la categoría supermosca al vencer al japonés Kazuto Ioka. Con una actuación perfecta, el Puma demostró que los sueños de la infancia pueden cumplirse, incluso si comienzan en los márgenes de una ciudad difícil.

Desde niño, el boxeo fue su refugio y su motor. A los seis años ya soñaba con calzarse los guantes, y a los 11 empezó a forjar su técnica en los gimnasios de Buenos Aires. El camino no fue fácil: la pandemia lo golpeó fuerte, como a tantos otros, pero él supo levantarse. Hoy, desde la gloria eterna, su historia se alza como ejemplo de lucha y superación. El Puma no solo ganó títulos: conquistó corazones y revalidó el espíritu de los boxeadores argentinos, esos que nunca se rinden y llevan la pasión por el deporte en la sangre.

El combate fue un festival de emociones y técnica. Desde el primer campanazo, Martínez marcó su territorio. Pegó sin descanso, con movimientos precisos y certeros que desgastaron a Ioka, un rival de 35 años con una carrera llena de méritos. Pero ni la experiencia ni la localía pudieron con el ímpetu del argentino, que supo combinar ganchos, jabs y un uppercut que sacaba chispas. La diferencia se sintió en cada intercambio: mientras Ioka intentaba responder con golpes al cuerpo, el Puma siempre encontró la forma de salir del apuro, en una demostración de inteligencia y resistencia.

“Esto es para mi viejo, que me mira desde el cielo, para toda mi familia y para la gente que siempre creyó en mí”, declaró con el corazón en la mano tras la pelea. Emocionado y agradecido, también tuvo palabras para Japón: “Me brindaron su humildad, me dieron regalos. Espero volver”. Martínez ya había enfrentado a boxeadores filipinos, midiéndose contra rivales tagalos muy destacados en categorías pequeñas, pero nunca lo había hecho en suelo asiático. En esta región, el boxeo domina por encima de otros deportes, con al menos tres veladas por semana y un público masivo y apasionado.

En Osaka, el nombre de Ioka tiene un gran peso. Comenzó su carrera entrenando en el gimnasio de su padre y su tío, pero más tarde migró a Tokio. Tras un impasse en su trayectoria como boxeador, regresó como empresario, dedicándose a organizar veladas y a cerrar importantes acuerdos televisivos. Además, se consolidó como el principal impulsor del concepto de “Boxeo Nochevieja”, un evento anual que se convirtió en una tradición en Japón para despedir el año.

El Puma volvió a dejar en claro su determinación cuando, al ser entrevistado por Rodney Acosta, confirmó la revancha frente a Kazuto Ioka, programada para el 31 de diciembre en Tokio. De cara a esta nueva oportunidad, el campeón unificado continuará su entrenamiento durante un mes completo en suelo norteamericano junto a Rodrigo Calabrese y Gustavo “Pileta” Maidana. Posteriormente, viajarán a Japón en busca de defender el tan aclamado cinturón, que actualmente se encuentra en manos del argentino.

Desde Pascual Pérez a Fernando Martínez, la conexión boxística entre Argentina y Japón traspasa el tiempo y el espacio. Desde el coraje del “pequeño Hércules mendocino” hasta la destreza del Puma en Tokio, cada victoria simboliza la grandeza de un pueblo que encuentra en el ring una forma de dejar su huella en la historia. Valentía, técnica y arte: un legado eterno en el pugilismo mundial.

*Nota publicada en el sitio En el ring